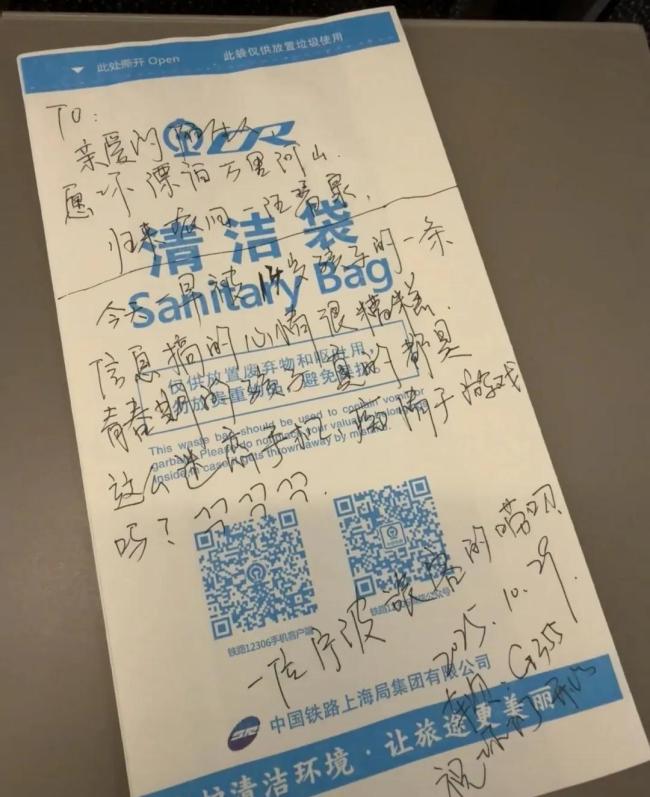

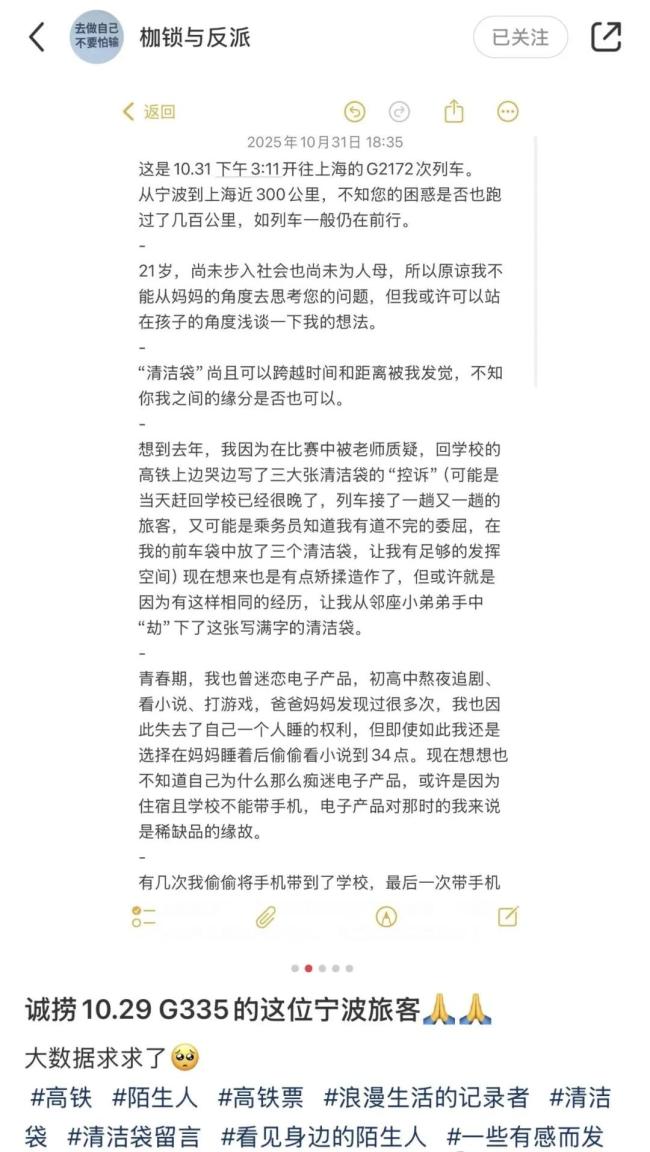

一位宁波旅客在高铁清洁袋上写下自己的烦恼,提到自己14岁的孩子沉迷于手机和游戏,让她心情糟糕。两天后,在G2172次列车上,一位大学生发现了这张留言,并在社交平台上回应。她回忆起自己也曾因沉迷手机、熬夜追剧而与父母产生矛盾,直到一次被父亲发现带手机去学校,父母选择沉默而非责备,从此她不再带手机去学校。这位大学生还提到,父母每晚放下手机阅读的习惯对她影响深远,认为言传身教比责备更有力量。她建议那位母亲相信孩子对她的爱,并在旅途中找到安宁。

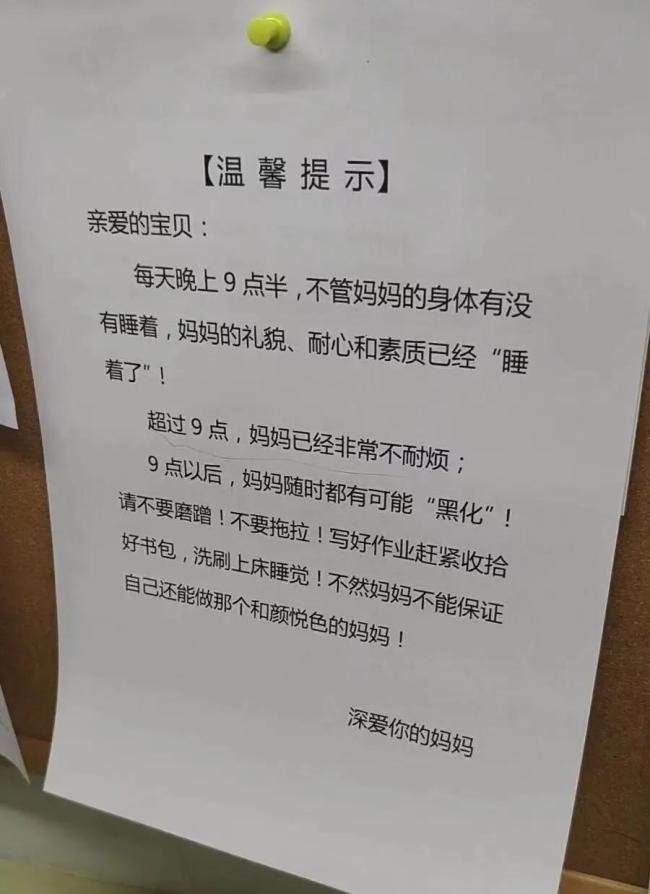

另一张图片中的写作业提示语也引发了家庭教育的讨论。照片中写着“一过21:00,妈妈会生气、烦躁,甚至动手打人”。医生胡女士表示,每晚9点她都会感到焦虑,因为儿童在这个时间已进入“休息预警期”,高强度写作业会影响注意力和生长激素分泌。家长们的焦虑不仅限于孩子的睡眠问题,还有成绩。有的家长担心孩子效率低,有的则因孩子拖延到深夜而情绪失控。宁波多所学校推行了“作业熔断机制”,规定小学生晚上9点、初中生晚上10点后不再做作业,可以次日补做。

宁波市家庭教育讲师团讲师张琪指出,“21点魔咒”是现代家庭教育的一个缩影。要解决这个问题,家长需要从控制者转变为赋能者,与孩子共同制定作业公约,帮助他们掌握时间管理的主动权。同时,家长应从监督者转变为支持者,更多关注孩子的情绪与成长,少纠结于作业是否完成,多看到孩子是否主动思考、是否有进步,给予具体的过程性肯定,激发孩子的学习兴趣与成就感,让他们感受到学习的乐趣。这些日常片段反映出两代人在教育和成长中的共同焦虑,或许正如那位大学生所写,言传身教是最好的方法。

(网站咨询与信息版权问题处理:wfxxw@foxmail.com)